イタリア館、7時間待ちだと…!?

大阪・関西万博で一番待ち時間が長いパビリオンと言えば「イタリア館」。

7時間待った…

なんて話もチラホラ耳にする。7時間てナニ!?7時間もあれば、本当の海外にだって行けちゃうんだが!!

そこまでして行く価値ある…のか??

イタリア館について

イタリア館は、万博の展示というよりは「美術館」そのもの。美術品好きにはたまらんパビリオンです。

しかし自分は、美術館など殆ど行きません。なので、そちら方面に疎いのですが、噂で聞いていた「レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿(直筆スケッチ)」には興味津々。だって、かの天才の直筆メモですよ!!すごくないですか!!

これを見るためだけにイタリア館に行ったようなものでした。

というか、これしか知らん!

さて、こんな人間にもイタリア館は楽しめるのでしょうか。

2025/7/4 | 14:42-14:50 | 当日予約(9時開放)で登録

本気度を試されてるのか…!?

イタリア館は、日本のパビリオンで感じる愛想のようなものはありません。淡々としています。展示物の解説もあっさりしたものです。

作品に関する解説は概要のみの簡易なもの。イタリア語と英語で記載されており、日本語の作品名すら分かりません。作品名のプレートの隅にあるQRコードを読み込むことで、やっと詳しい解説を読むことができます。(日本語あり)

とんでもないお宝を丁寧に丁寧に本国から持ち運んできたわけです。一生懸命、作品の解説をしたくなるのが人情と思うのですが、イタリア館にはそういった気配がありません。

俺の財宝か?見たけりゃ見せてやる

某マンガのロジャーさんの有名なセリフ(実際は「欲しけりゃくれてやる」)が、ふとよぎりました。寛大でありながら挑戦的。作品の情報くらい自分で探せ、と。

裏返せばイタリアの本気度と自信の表れなのでしょう。酷暑の中、来場者を平気で7時間も並ばせてしまうあたりにも、そんな意識を感じてしまいます。

なんだか試されている気分にさせられました。イタリアの本気に向かい合うには、こちらも本気を見せなくては。

実際、知識があれば、そのとんでもない価値が分かり満足感が満たされます。しかし、なければ「へ~すごいね」レベルで終わってしまうでしょう。

イタリア館では、自ら積極的に情報を求める必要があります。各作品のQRコードを読み取り、日本語の解説をぜひ読んでください。ただ目にするだけと、背景を知ってから味わうのとでは、作品の輝きがまるで違って見えてきます。

自分は、この記事を書くために色々調べ直して初めて知ったことがたくさんありました。知っていれば、見どころが増えたのに!と非常に悔しい思いをしております。

しかし当日、自分は予約で入れたとはいえ熱中症気味で頭痛がひどかったし、暑い中、何時間も並んで体力を酷く奪われた後に入館となる方も多数いるでしょう。現地では、調べる気力がないかもしれないので、展示物について予習しておくことをオススメします。

イタリア館の評価

おすすめ度

通常、日本では拝めない素晴らしい美術品と言い、日本語の解説がない世界観と言い、ここでは本物の海外を感じることができました。

イタリアの美術館に来てしまった…!!

そんな気分にさせてくれるパビリオンです。結果、大満足。イタリア館に行けて良かった!

ここまで読んで「やっぱり行ってみたい!」と思った方は、イタリア館に並ぶ価値があります。ただし、7時間待ちとなると、美術品が超大好物な方以外にはオススメできません。

でも、最初から「7時間も待つ」なんて誰も思っていないんですよね。

そもそもイタリア館の案内は、不親切すぎるのです。「待ち時間は3時間以上」といった濁した表現の結果、実際には「5時間待った」という声もあります。もちろん、間違いではないのですが…

案内を真に受けて一度並んでしまうと、心理的に引き返せず、ズルズルと待ち続けてしまう罠。

個人的には、待つのは2~3時間が限界かな。ただ、混雑していて低評価パビリオンに1時間並ぶくらいなら、イタリア館に2時間並んだほうが断然価値があると思いますし、結局、待ち時間の許容範囲は状況によって変わります。

イタリア館の宝物見学と引き換えに、万博での貴重な時間が奪われる。その点は十分に考慮してください。

レアな展示物ランキング!

ここでは、希少な展示物ランキングという形で紹介していきます。ランキングの順位はAIに付けてもらいました。(2025年7月時点)

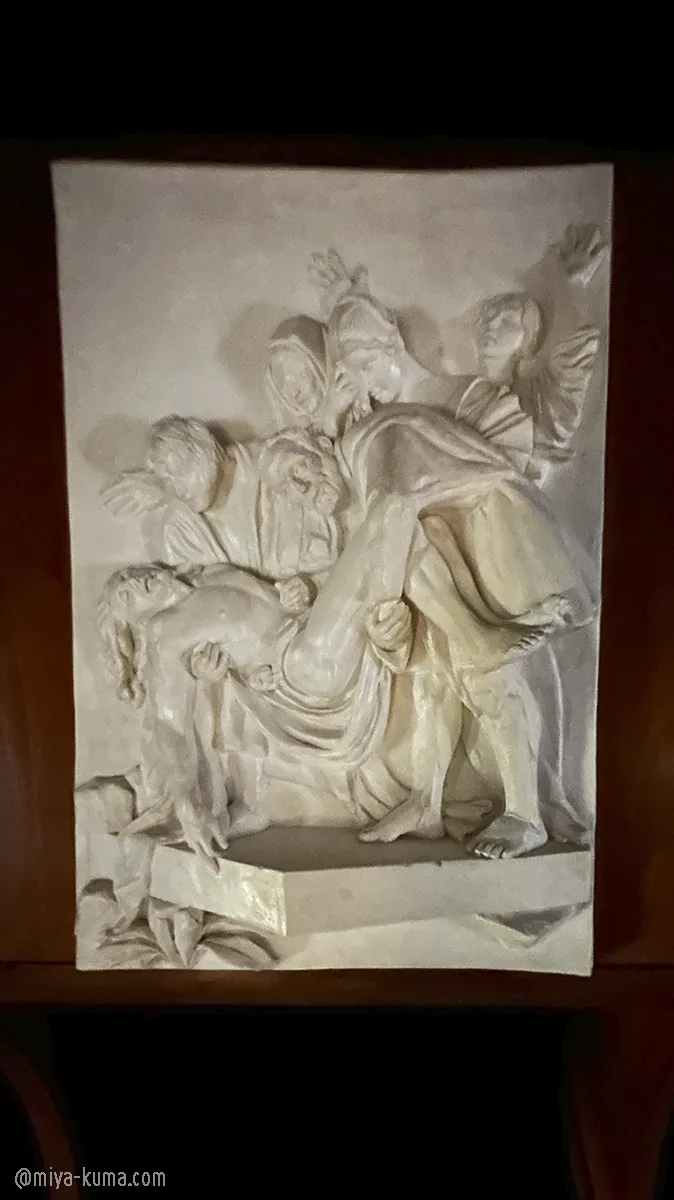

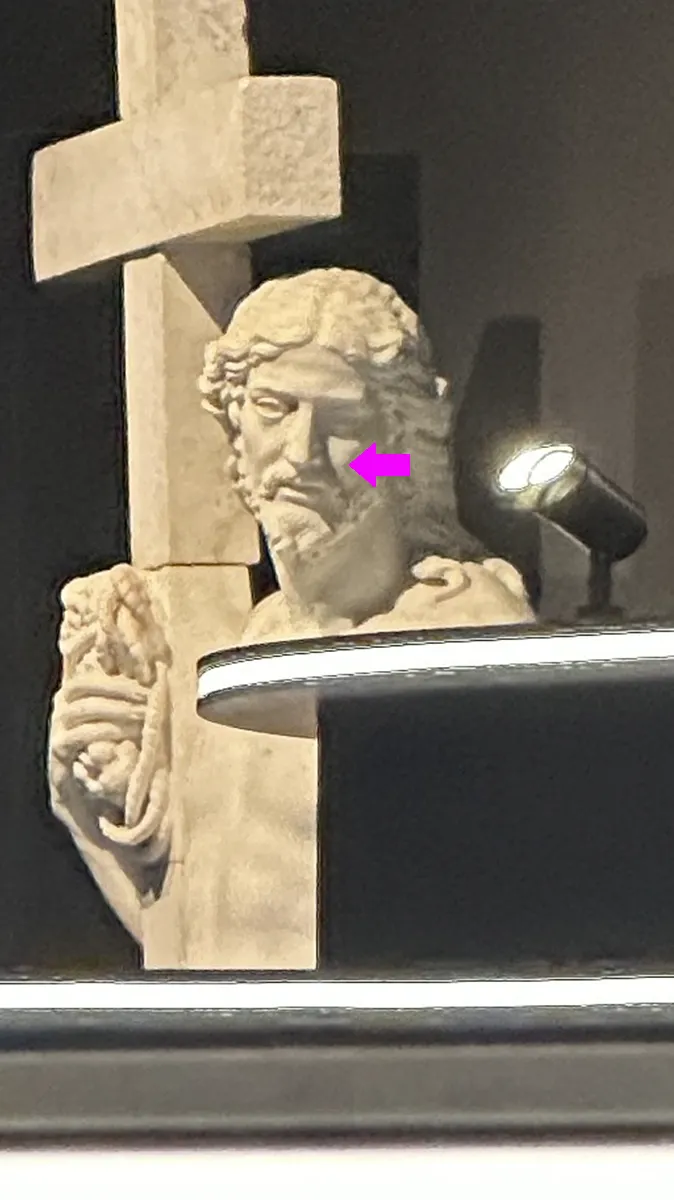

【1位】カラヴァッジョ作『キリストの埋葬』(バチカンパビリオン)

レア度 No.1は カラヴァッジョの傑作『キリストの埋葬』。バチカンの至宝です。

バチカン市国外では滅多に展示されない『キリストの埋葬』の原画が大阪に来ている。これは極めて稀なこと。

この作品の大阪万博への展示は、バチカンのフランシスコ教皇ご自身が強く切望され、決定されたといいます。奇しくもフランシスコ教皇は、大阪万博開催日(2025年4月13日)の8日後、4月21日に逝去されました。その際は、教皇を偲ぶため『キリストの埋葬』の前にたくさんの花束が手向けられたそうです。

イタリア館内のバチカンパビリオン

イタリア館内に併設されたバチカンパビリオン内に『キリストの埋葬』は展示されています。そこは、黒く薄暗い小部屋。足を一歩踏み入れると、厳かで重々しい空気を感じました。

ライトに照らされ、浮かび上がるキリストの肌は妙に生々しく、強烈なインパクトとなって目に飛び込んできました。周囲は他の見学者でガヤガヤしているのに、一瞬で音のない世界に引き込まれる感覚。そして、なぜだか背筋がピンと伸びてしまうのです。

もともと自分は「レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿」が目当てでしたが、イタリア館で一番印象に残っているのが『キリストの埋葬』です。

隠されたテーマ

キリストが触れているのは、今まさに埋葬されんとする墓石。後に復活の奇跡を起こす場所でもあります。その墓石に触れることで「死と復活」というキリスト教信仰の核心的なテーマが象徴的に表現されています。

立体パネルについて

さて、『キリストの埋葬』の向かいには、この作品の構図を立体化したものが置かれています。部屋が暗いため、気付きにくいかもしれません。

バチカンパビリオンの公式サイトに「視覚に障害のある方のためにタッチパネルも設置され、3Dで絵画を体験することができます。」と記載があります。それが、このパネルのことではないかと思われますが、確信のない状況で触れるわけにもいきません。気になる方は、スタッフに確認してみてください。

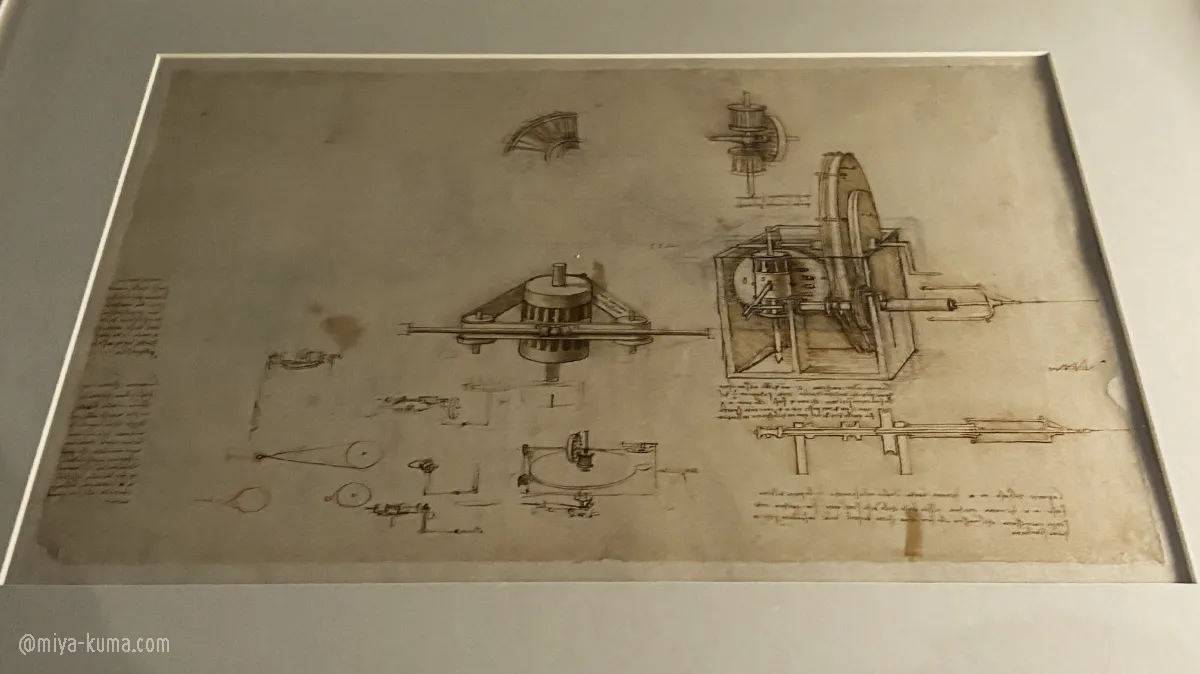

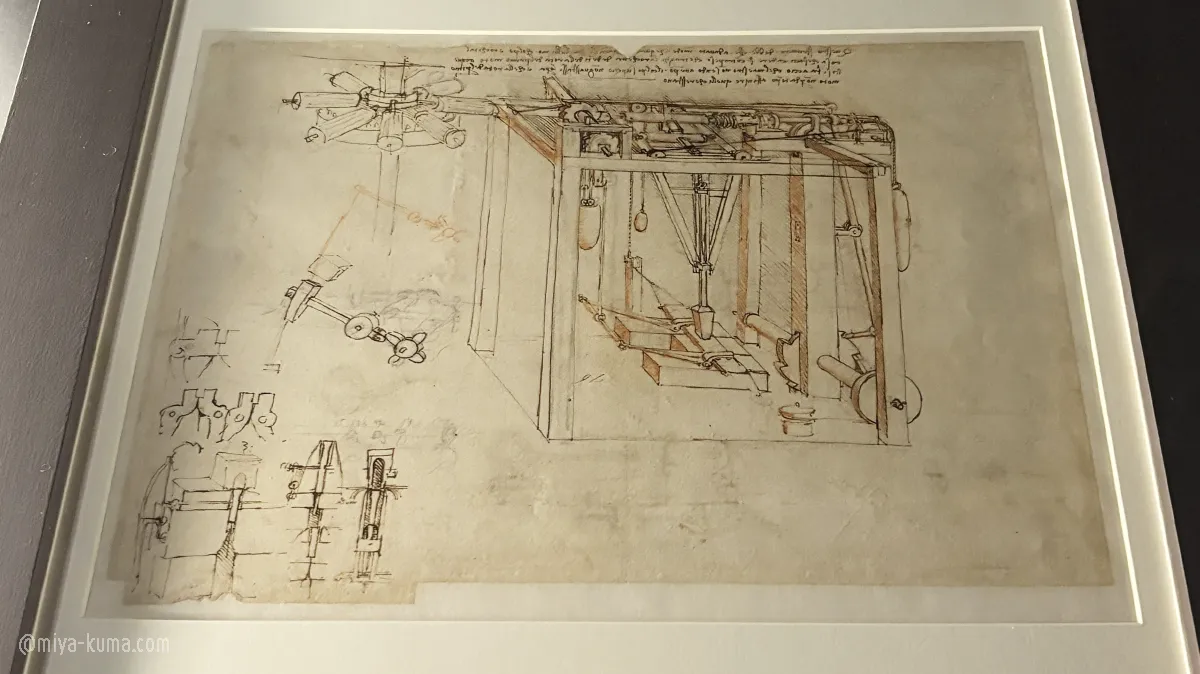

【2位】レオナルド・ダ・ヴィンチ『アトランティックコード』

- ヴェネランダ・アンブロジアーナ図書館 所蔵 / ミラノ

- アトランティック手稿(Codex Atlanticus)のうち2枚

- 1490年代~1510年代のもの

- 公式による解説

ダ・ヴィンチの『アトランティックコード(アトランティック手稿)』は、普段はイタリア・ミラノのアンブロジアーナ図書館で厳重に保管されており、滅多にお目にかかることはできません。

『アトランティック手稿』は単なるメモではなく、ダ・ヴィンチが頭の中のアイデアを全部書き残した超貴重なノートの集大成です。ダ・ヴィンチは多才なため、そのジャンルは数学、飛行機械の設計、動く橋の仕組み、人体の解剖図まで多岐にわたっています。

イタリア館では、全1119枚のシートのうち2枚を拝むことができました。(7月時点。現在は別のものになっているようです)

日本の文化との対比

ダ・ヴィンチ(1452-1519)が生きていたのはイタリアのルネサンス時代。その頃の日本は、室町時代の後期から戦国時代の真っ只中でした。織田信長(1534–1582)が登場するより少し前の時代です。

当時の日本では、銀閣寺に代表される東山文化や、水墨画、茶の湯といった独自の文化が育まれていました。また建築に関しては、飛鳥時代(607年)に建立された「法隆寺」の精巧な木造技術に見られるように、その技術力は古来から超ハイレベル。一方で、機械工学や科学的な理論に基づく発明はあまり発展していませんでした。

そんな時代に、ダ・ヴィンチが精密な機械工学的な図を描いていたことを考えると、文化の違いが垣間見えて面白いですね。その直筆を拝めるなんて、とても貴重な体験をさせて頂きました。

【3位】ファルネーゼのアトラス

- ナポリ国立考古学博物館 所蔵

- 古代ローマ時代(西暦150年頃)の彫刻

- 高さ約2メートル / 重さ2トン

- 公式による解説

古代ローマ時代(西暦150年頃)の大理石の彫刻『ファルネーゼ・アトラス』。ナポリ国立考古学博物館の至宝が、日本初上陸です!

高さ約2メートル、重さ2トンの巨大な像は、そこにあるだけで圧倒的な存在感。イタリア館のシンボルにもなっています。

天球儀を背負う巨神アトラス。球の重みで背を曲げ膝をつき、目を剥いて苦痛の表情を見せています。背負った天球儀のズッシリとした重みが、こちらにもじわじわと伝わってきました。

アトラスとは?

アトラスは、ギリシャ神話に登場する巨神の一人。彼は、オリンポスの神々との戦いに敗れた罰として、世界の西の果てで天(空)を両肩で支え続けるという永遠の苦役を課せられました。「アトラス」の名は「支える者」「耐える者」を意味するとされています。

この彫刻は、まさにこの神話のアトラスが宇宙を象徴した天球儀を背負っている姿。公式サイトの解説によれば、膝をつくアトラス像は、「知識の重み」を背負いながら、限界を超えて理解し、向上しようとする人間の努力を象徴しているそうです。

と、エラそうに書き綴っていますが、これらは後で知ったこと。知らないから天球儀をしっかり見ていないし、写真もいろんな角度から撮っていません…!非常に悔やまれます。

やはり、イタリア館は予習に予習を重ねた段階で観たいものです。

【4位】ミケランジェロ作『キリストの復活』(第一稿)

- サン・ヴィンチェンツォ・マルティレ教会 所蔵 / バサーノ・ロマーノ

- ミケランジェロが途中で制作を断念

- ジャン・ロレンツォ・ベルニーニが完成させる(仮説の一つ)

- 公式による解説

この記事は、イタリア館の公式サイトの解説に沿った内容となっています。ミケランジェロの制作に関しては裏付けがありますが、ベルニーニとの関わりや完成年代は仮説の一つです。

このキリスト像は、ミケランジェロ・ブオナローティ(ルネサンス時代のイタリアを代表する巨匠)とジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(17世紀のイタリアのバロック時代の巨匠)、二人の天才が関わったとされる貴重な作品です。

1514年、ミケランジェロはメテッロ・ヴァリの依頼により、この像の制作を始めました。しかし、制作中にキリストの顔に黒い筋が現れたため、途中で制作を断念。

キリストの顔に黒い筋…!

と言うと、スピリチュアル的な連想をしてしまいがちですが、大理石の欠陥が原因です。

現代では、大理石の内部構造(ひび割れや欠陥)を検査する技術がありますが、当時はありません。このような問題は度々起こっていたそうです。

上の写真は分かりづらいので、イタリア館の解説ページの写真を確認してみてください

ミケランジェロは、第一稿の制作を断念した後、改めて彫像(第二稿)を完成させ、ローマの「サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会」に設置。ヴァリの依頼を果たすことができました。

未完成の彫像(第一稿)の行方

黒い筋が現れてしまった未完成の彫像(第一稿)は、依頼主であるヴァリに寄付されたそうです。

その後、ヴァリの手を離れた彫像は、ヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニの元へやってきました。そして、ジュスティニアーニの懇意の彫刻家(おそらく若きジャン・ロレンツォ・ベルニーニ)によって完成されました。

- 1514年頃 ミケランジェロが制作開始

- 1516年頃 ミケランジェロが制作放棄

- ?~1638年 ジュスティニアーニ家が未完成の像を所蔵

- 1638年~1644年頃 ベルニーニが完成させる(諸説あり)

- 1644年 サン・ヴィンチェンツォ・マルティレ教会に設置

制作が開始されたのは1514年頃、実際に教会に設置されたのは1644年です。約130年もの歳月を経て完成したこの像は、ルネサンスとバロックという時代を超え、ミケランジェロとベルニーニという二大巨匠が関わったとされる極めて稀有な作品となりました。

しつこいが、ベルニーニに関しては「諸説あり」じゃ!

【5位】ティントレット作『伊東マンショの肖像』

この作品は、「天正遣欧少年使節」の一員としてヨーロッパを訪問した伊東マンショを記念して、1585年にドメニコ・ティントレットによって描かれた肖像画です。2014年3月にミラノで発行された学術誌で紹介され、日本でも初めてその存在が知られました。

伊東マンショ とは?

本名は 伊東 祐益(いとう すけます)。ヨーロッパ渡航後に洗礼名「マンショ(Mancio)」を名乗ったため、一般には「伊東マンショ」と呼ばれています。

伊東マンショは、1582年「天正遣欧少年使節」の正使を率いてヨーロッパへ渡航し、当時のローマ教皇 グレゴリウス13世に謁見しました。ヨーロッパ文化やキリスト教について学び、帰国後はイエズス会に入り司祭となり、キリスト教信仰を広める活動に従事しました。

この作品は、日本とイタリアの文化交流を象徴する貴重な作品です。そういった意味からも万博での展示にピッタリですね。

- PR -アート作品の紹介

気になった現代のアート作品も紹介しておきます!なお、各作品のイタリア館公式の解説は下記から読むことができます。

ヤゴ作『循環器系』

イタリアの彫刻家、ヤゴ(Jago / 本名:Jacopo Cardillo)が手がけた『循環器系(Apparato Circolatorio)』は、心臓の鼓動をテーマにした作品です。

円形に並んだ30個の白いセラミック製の心臓は、命のリズムが途切れなく続く様子を表現しています。30の心臓をコマ撮りして繋げると、心臓の一拍分の動きになるんです。その発想がすごい。

『循環器系』の背景にはモニタがあり、その鼓動の様子を映像で見せてくれます。ぜひ、この映像とともに一つ一つの心臓の造形を見比べてみてください。

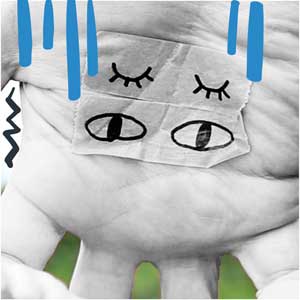

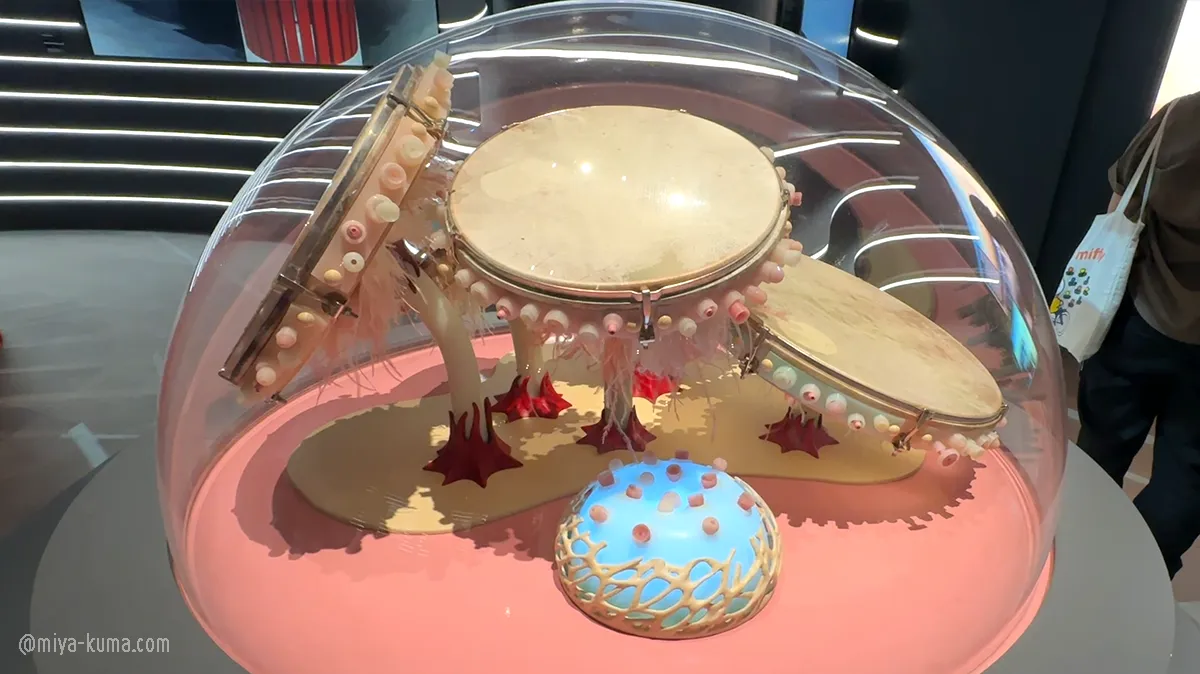

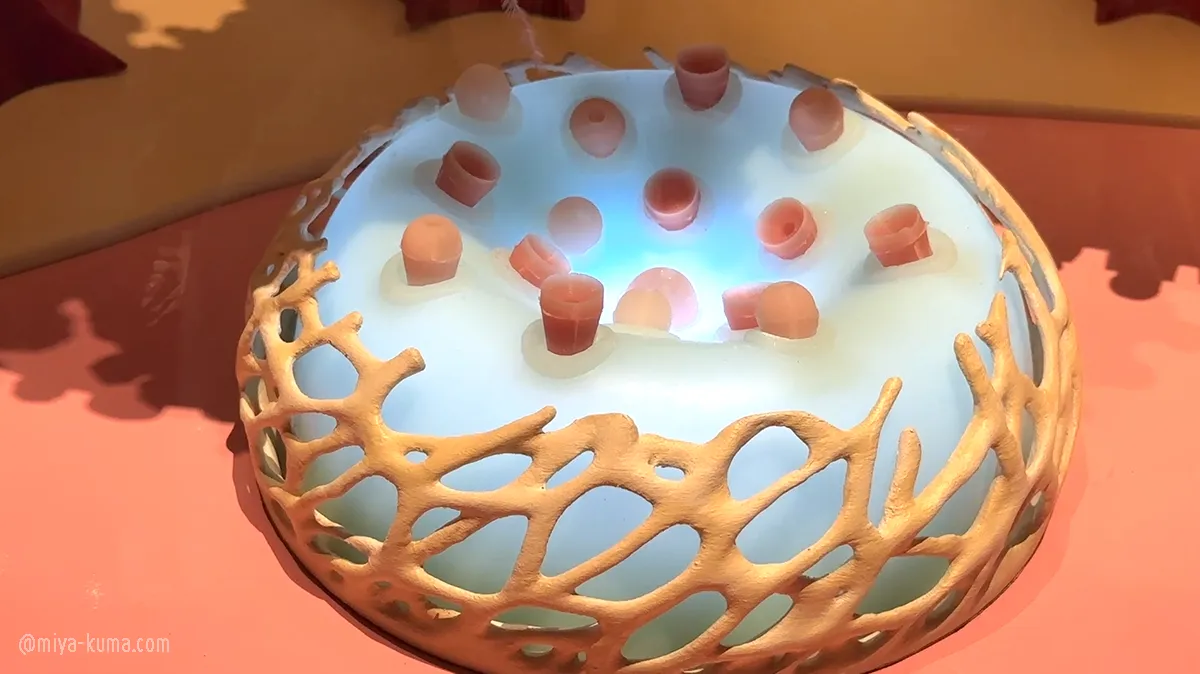

オリアナ・ペルシコ作『pneumOS(ニューモス)』

『pneumOS(ニューモス)』は、「都市の呼吸」を体感することを可能にした、非常にユニークな作品です。サイバーエコロジストを名乗るアーティスト、オリアナ・ペルシコが制作しました。

『pneumOS(ニューモス)』は、都市に設置されたセンサーから集められた環境データを電気信号に変換し、それを音と動き(シリコン製の呼吸バッグ)で表現しています。空気がきれいな時は穏やかに、汚染されている時はせわしなく変化するのだとか。

「サウンド・メンブレン(太鼓のような膜)」は、その動きがあまり分かりませんでしたが、「サイバネティック・オーガン(水色の臓器)」は縮んだり膨らんだり、ゆっくりと呼吸していました。まるで生きているみたいに。

テーマは堅いし、制作しているものは「臓器」なのに、なんだか可愛らしいです。

私たちは今、どんな環境で呼吸しているのか?『pneumOS(ニューモス)』は、環境の健康と個人の幸福が深く結びついていることを、感覚的に理解するよう鑑賞者に促しています。

色使いが鮮やかで美しいこの作品を、ぜひ環境問題を踏まえながら眺めてみてください。

その他のアート作品

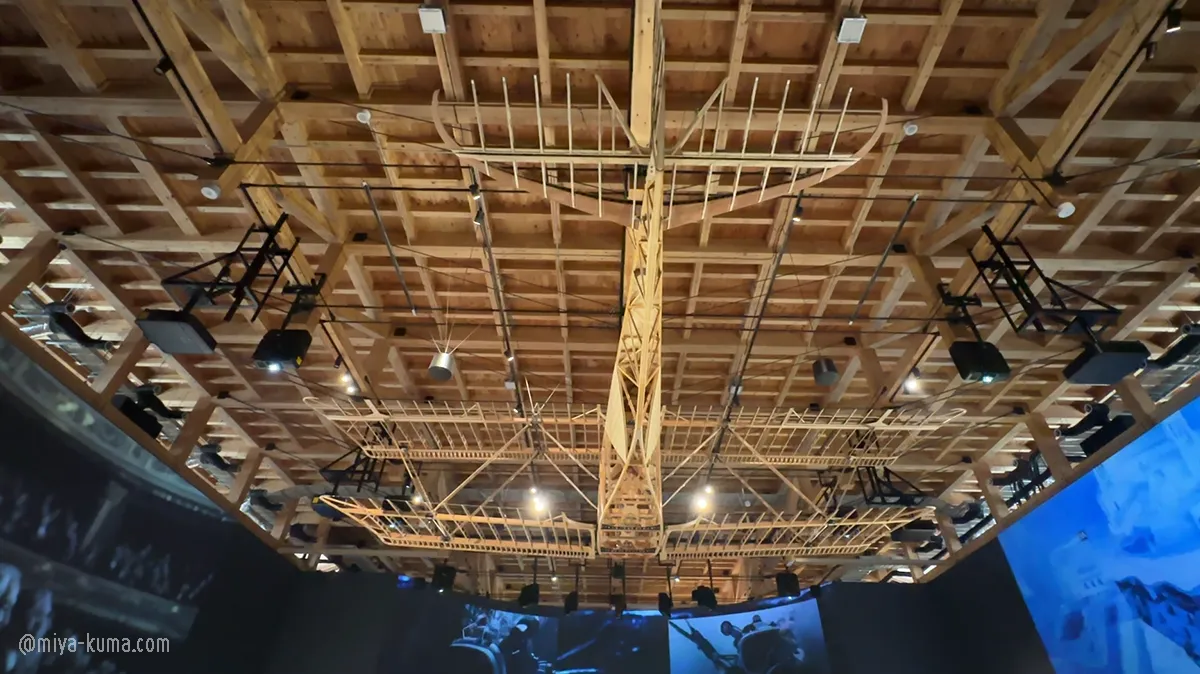

アルトゥーロ・フェラリンの飛行機(「SVA 9」の復元機)

1920年、パイロットのアルトゥーロ・フェラリンと機関士のジーノ・カッパニーニは、ローマから東京までの18,000キロメートルにも及ぶ壮大な長距離飛行を成功させました。その時の飛行機が「SVA 9(エス・ブイ・エー・ノーヴェ)」です。

万博で展示されている機体は、あえて外装や機械部品がない「木製の骨組み(スケルトン)」がむき出しの状態となっています。

展示終了後、この機体は外装と機械部品が取り付けられて、実際に飛行可能になります。そして、フェラリンが成し遂げた歴史的な飛行の逆方向、「東京からローマへ」を再現するために使用される予定です。

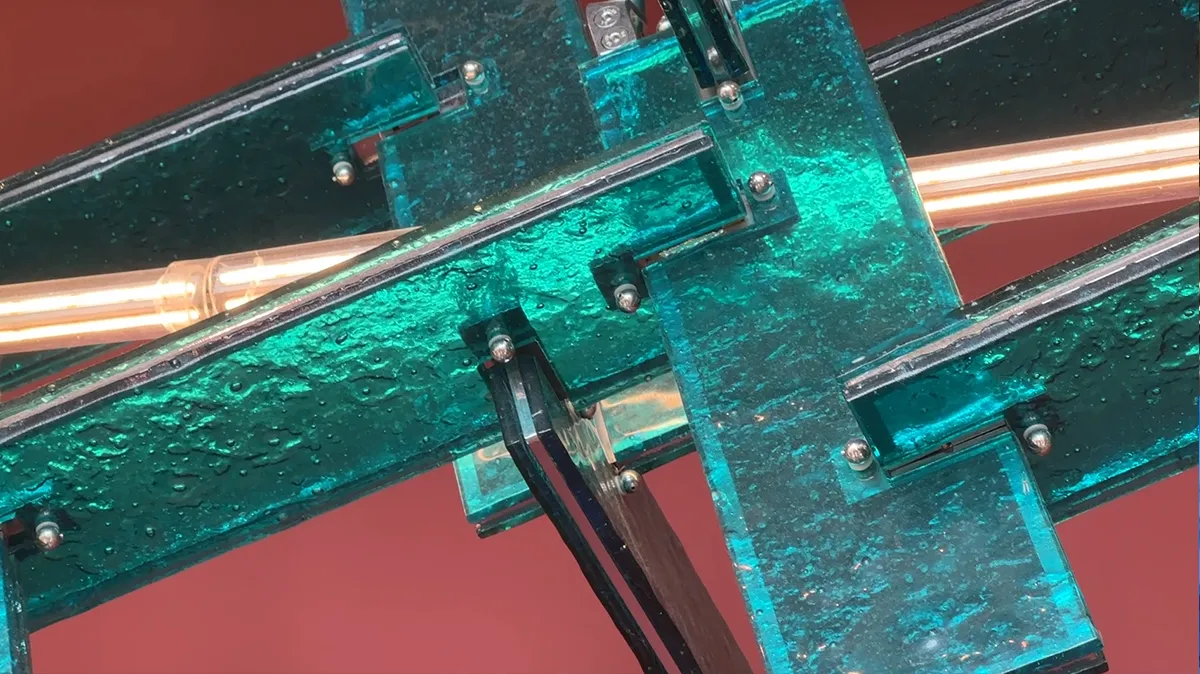

隈 研吾 コンセプト&デザイン『dieXe(ディエーセ)』

イタリア館で最初に目にする作品、『dieXe(ディエーセ)』。シャンデリアです。

エントランスに飾られていますが、前述したとおり日本語解説がないため、よく分からないまま通り過ぎる方も多いのではないでしょうか。

『dieXe(ディエーセ)』という作品名は、ベネチアの言葉で「10(ディエーチ)」を意味しています。10個の規格化された部品(モジュール)を自由に組み替え、大きさや形を変えられるように設計されていることに由来しています。

デザインは、隈氏が得意とする「組み木(くみき)」のコンセプトに基づいていますが、素材は木材ではなく、ベネチアの伝統的なムラーノガラス(ベネチアングラス)です。実際の制作は、ベネチアの歴史あるガラス工房「サルヴィアーティ(Salviati)」が、担当しました。

写真いろいろ

オリンピックの聖火

ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック 聖火、パラリンピック 聖火が飾られていました。ああ、もうそんな時期なんですねぇ。

キングカズのユニフォーム

イタリア館では、週替わりでイタリアの各州の展示をしています。自分が訪れた時期(7月初旬)は「リグーリア州」でした。まったく聞いたことのない地名でしたが、展示物の最後に飛び込んできたのがコレ!

キングカズ(三浦 知良 選手)のユニフォームでした。粋なことをしてくださる!

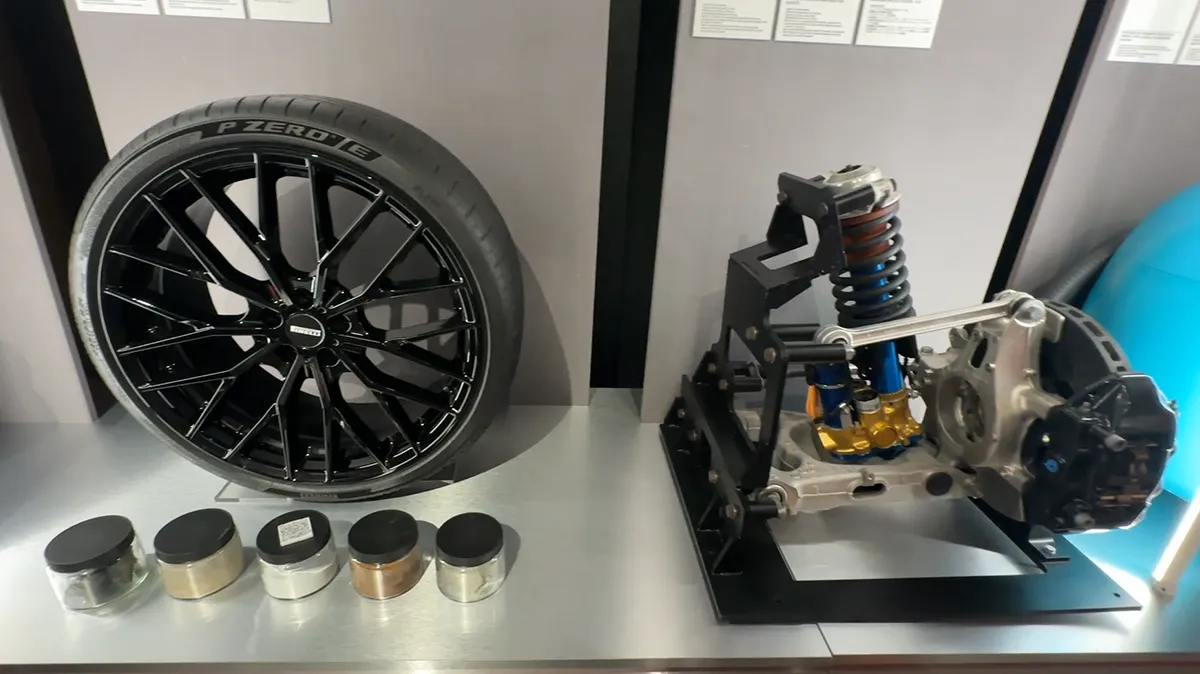

フェラーリのパーツ

フェラーリのタイヤやパーツの一部が展示されていました。

屋上に庭園

イタリア館の屋上には緑の美しい庭園があります。アート作品やミツバチの巣箱、シェルターが飾られており、最後まで楽しませてくれました。

まとめ

さて、こんなに長い長い解説を最後まで読んでくださってありがとうございます!そんなアナタに幸あれ!

このように、イタリア館の展示はシブイ。面白さなど皆無です。しかし、美術品は知れば知るほど奥が深く、凄いインパクト!!

作品についてきちんと調べた今の知識量で再度イタリア館に行きたいです。もう無理だけど…

この記事の解説は、主にイタリア館公式のページを要約したものとなっておりますが、作品にまつわる色んな情報はまだまだたくさんあります。下記サイト(プレジデント)の記事は、とても深くオススメなので未読の方はぜひ読んでみてください。

これを知らずに6時間並ぶのはもったいない…「万博イタリア館」日本初お目見えの「国宝」を徹底図解

ダ・ヴィンチでもミケランジェロでもない…万博イタリア館で一番感動を呼んでいる超絶技巧の天才の名前

イタリア館のおかげで、いつもボケーーーっとしている自分も「知る」ことで楽しいと思えることが、まだまだあるんだなと新たな発見ができました。でもこの記事をまとめるのに、ものすごく疲れました。再びボケーっとした生活に戻ろうと思います。

POMのYouTubeチャンネルも見てな